スポンサーリンク

「子どもと話が噛み合わない」「最近の若者の考えがわからない」

そんなモヤモヤ、感じたことはありませんか?

それは親子関係の問題というより、育ってきた時代背景=価値観の違いが原因かもしれません。

この記事では、昭和と令和の価値観や働き方、コミュニケーションスタイルの違いを、親世代の視点から解説。若い世代を理解するためのヒントをお届けします。

Contents

昭和と令和の価値観、何が違う?

昭和:努力・我慢・集団主義が当たり前

令和:多様性・自分らしさ・個人重視が主流

例えば…

- 昭和:「男は仕事、女は家庭」

- 令和:「性別関係なく、生き方は自由」

価値観の前提が違えば、会話がすれ違うのも当然。→ 昭和の時代背景や価値観をもっと詳しく見る

親の“当たり前”が通じない理由

親:「どうしてもっと頑張らないの?」

子:「無理せず、自分らしく生きたい」

親:「就職して定年まで働くのが普通でしょ?」

子:「フリーランスでも生きていける時代だよ」

こうしたすれ違いは、「正解はひとつじゃない」という令和世代の前提と、昭和の価値観のギャップから生まれます。

スポンサーリンク

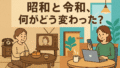

働き方の変化=価値観の変化

昭和:長時間労働・終身雇用・年功序列が主流

令和:副業・フリーランス・ワークライフバランス重視

親:「うちの子、仕事に熱心じゃない…」

実はそれ、やる気がないのではなく“価値観が違うだけ”かもしれません。

コミュニケーションスタイルも変わった

昭和:対面で話すことが基本

令和:LINEやSNSでのやりとりが主流

「話さない=冷たい」ではなく、単にスタイルが違うのです。

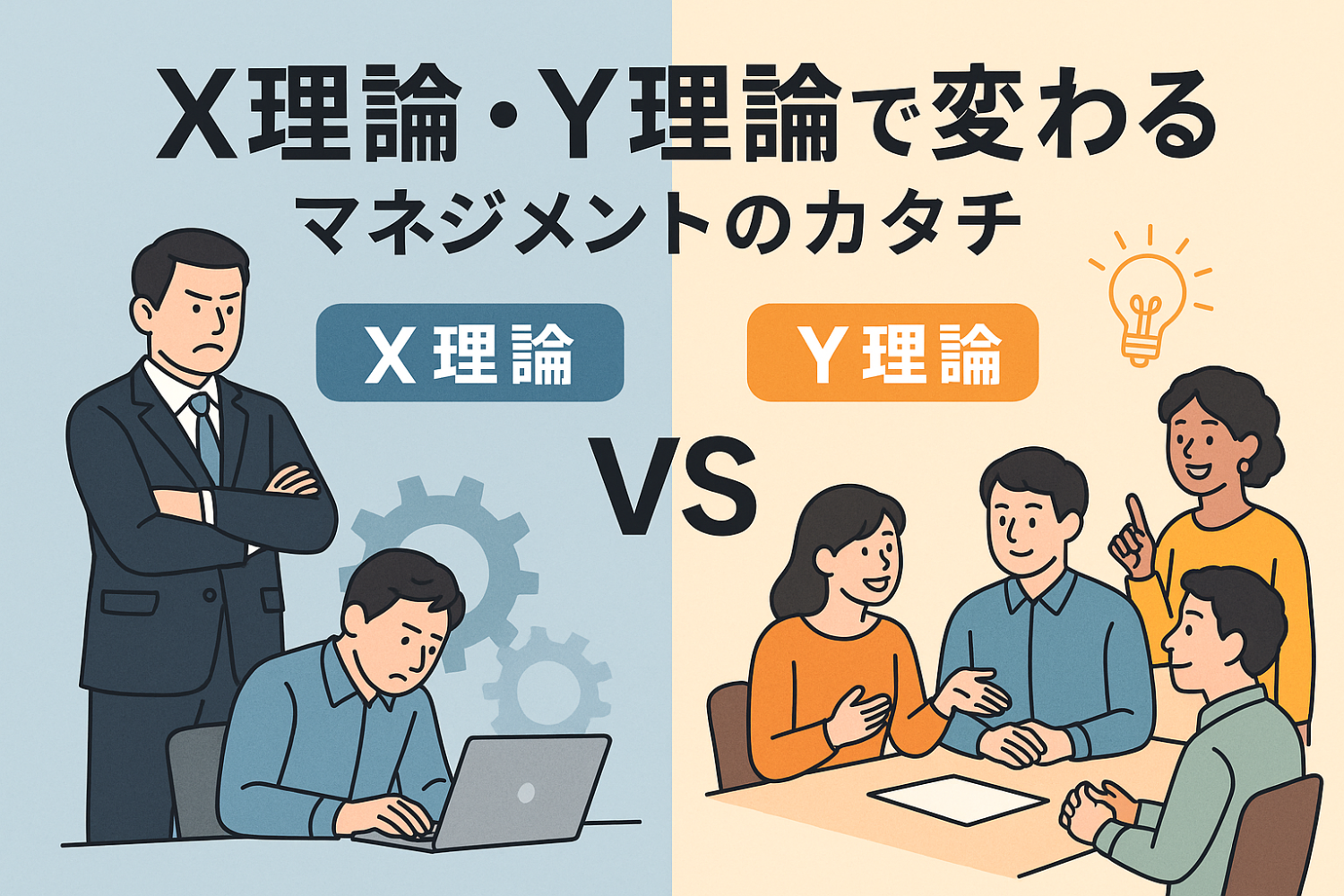

親子会話のヒント

- まずは否定せず「そうなんだね」と受け止める

- アドバイスより「どう思ってるの?」と問いかける

- 自分の話は「教える」より「共有する」気持ちで

スポンサーリンク

まとめ:違いを理解し、自然に話せる関係へ

昭和と令和の価値観の違いは、親子のすれ違いの大きな要因です。

どちらが正しいではなく、「違って当然」「まずは聴く」姿勢が大切。

親世代の経験や知恵は、今の若い世代にとっても大きな財産。

押しつけず、理解し合う第一歩として、この記事が少しでもお役に立てば嬉しいです。

スポンサーリンク

コメント