西暦と和暦(元号)が混在していて、書類を書くときや年号を換算するときに困ったことはありませんか?

例えば2025年は令和何年? 昭和60年って西暦だと何年?

このような「西暦と和暦の違い」や「なぜ日本では併用されているのか」といった疑問に答えるため、この記事ではわかりやすく整理して解説します。

実際、テレビでも「和暦と西暦が混在してわかりにくい」といった声があがることもあり、同じように感じている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、以下の疑問に答えていきます:

- なぜ日本では西暦と和暦が併用されているの?

- 和暦(元号)はもうやめられないの?

- 簡単に換算する方法はある?

20代〜40代の若い世代に向けて、わかりやすく解説していきます!

Contents

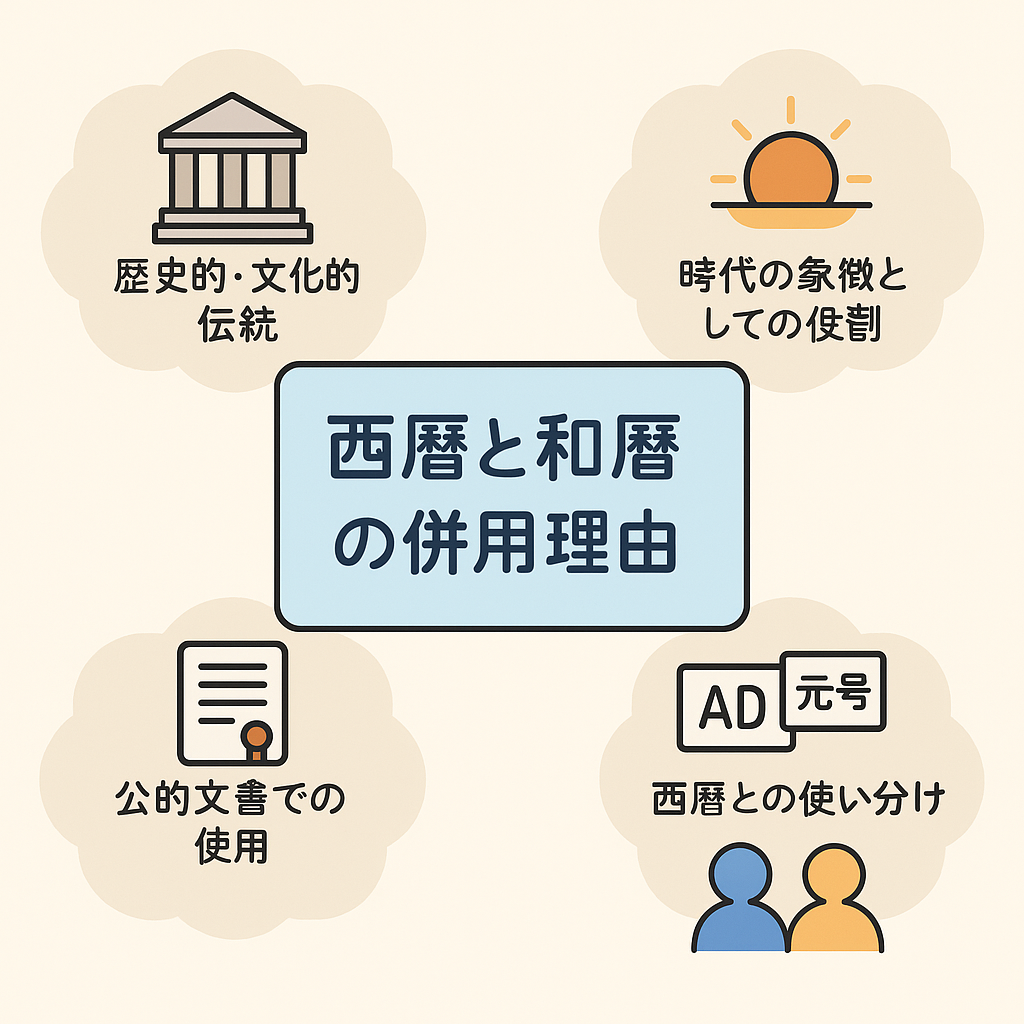

なぜ西暦と和暦(元号)は併用されるのか?

日本で西暦と和暦が併用され続ける理由は、主に以下の5つです:

1. 歴史的・文化的な伝統

和暦(元号)は飛鳥時代から続く日本独自の制度で、天皇の即位に合わせて改元されます。これは日本の歴史や文化に深く根ざしており、象徴的な意味合いを持っています。

2. 公的文書や制度での使用

戸籍や運転免許証、裁判記録など、多くの公的文書では現在も和暦表記が主流です。官公庁や自治体でも慣例として使われており、制度全体の見直しが必要になるため、すぐに西暦一本化はできません。

3. 時代の区切りとしての役割

和暦は天皇の代替わりによって変わるため、「時代の区切り」としての役割を持ちます。「昭和」「平成」「令和」など、時代ごとのイメージや記憶と結びつきやすいというメリットもあります。

4. 用途による使い分けが定着している

- ビジネス・国際取引:西暦

- 卒業証書・住民票・新聞:和暦

- ITシステム・海外との連携:西暦

このように、場面ごとに適切に使い分けられているため、両方が必要とされています。

5. 世代による慣れと意識の違い

高齢世代には和暦がなじみ深く、ニュースや公式行事でも和暦が使われることが多いため、国民の意識にも深く根付いています。

和暦と西暦の換算方法【昭和・平成・令和】

和暦(元号)と西暦の換算は、元号ごとに「基準となる数字(キーナンバー)」を使うことで簡単に計算できます。以下に主要な元号(昭和・平成・令和)について、換算方法と例をまとめます。

換算に使う西暦の下2桁を覚えて置くと便利です。(昭和‥25、平成‥12、令和‥18)

西暦から和暦への換算表

| 元号 | 計算式(西暦の下2桁を使う) | 計算例 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 令和 | 西暦の下2桁 - 18 | 2025年 → 25 – 18 = 令和7年 | 2019年5月1日以降適用 |

| 平成 | 西暦の下2桁 + 12 | 2015年 → 15 + 12 =平成27年 | 1989年1月8日~2019年4月30日 |

| 昭和 | 西暦の下2桁 - 25 | 1975年 → 75 – 25 =昭和50年 | 1926年12月25日~1989年1月7日 |

和暦から西暦への換算表

| 元号 | 計算式(和暦の年に対して) | 計算例 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 令和 | 和暦年 + 18 | 令和7年 → 7 + 18 = 25 → 2025年 | 2019年5月1日以降適用 |

| 平成 | 和暦年 - 12 | 平成27年 → 27 – 12 = 15 → 2015年 | 1989年1月8日~2019年4月30日 |

| 昭和 | 和暦年 + 25 | 昭和50年 → 50 + 25 = 75 → 1975年 | 1926年12月25日~1989年1月7日 |

結論:和暦と西暦、どちらも今後も必要

日本では歴史・文化・制度上の理由から、今後も西暦と和暦は併用される可能性が高いです。 それぞれのメリットを理解し、TPOに応じて上手に使い分けていくことが大切ですね。

コメント